Rencontre aux sommets

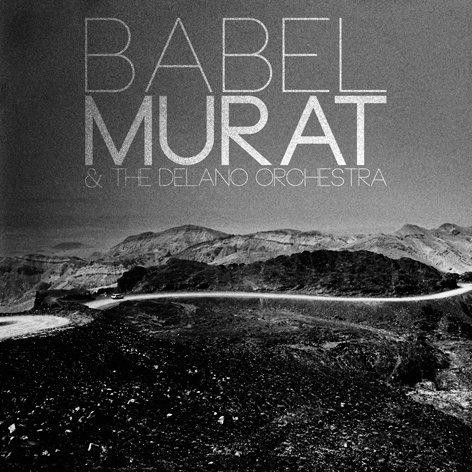

Un an après “Toboggan”, et épaulé cette fois-ci du Delano Orchestra, quintette folk-rock lui aussi enraciné en Auvergne, Jean-Louis Murat frappe fort avec “Babel”. Du haut d’un magnifique double-album, il plonge à la renverse dans tout ce qui le constitue. Ses montagnes. Sa cartographie intime, réelle ou fantasmée. Son œuvre.

Didier Varrod, le directeur de la musique de France Inter, vous avait proposé de vous associer au Delano Orchestra le temps d’un concert exceptionnel pour les 50 ans de la station. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre l’aventure ?

Je savais que je n’avais beaucoup de budget, pas beaucoup de temps. Mais je savais que j’allais enregistrer ces chansons-là avec les Delano. Parce que ce sont des Clermontois. Parce que l’on peut discuter ensemble de Heidegger et de Baudelaire. Parce que surtout, on avait travaillé et joué ensemble pour France Inter, et qu’ils sont devenus depuis des proches. Ces chansons sont très simples. Ce sont des blues construits autour de trois ou quatre accords. Je me suis imposé cette simplicité pour que les Delano puissent s’engouffrer dedans, pour que ça ne soit pas trop “prise de tête”. En toute logique, je me suis éloigné d’une écriture strictement poétique pour plonger dans le prosaïque.

Comment s’est passé l’enregistrement ? Comment avez-vous dirigé les Delano ?

Nous avons passé dix jours en studio ensemble. Ça a été, somme toute, très rapide. Tempos, structures, tonalités, j’avais tout préparé : tout était très défini. Avec toujours la même méthode de travail. J’entrais en cabine pour enregistrer guitare et voix, parfois un clavier. Je faisais quelques harmonies à la voix pour préciser les choses. Pendant ce temps-là, eux, ils écoutaient de l’autre côté de la vitre et préparaient déjà, chacun de leur côté, ce qu’ils allaient proposer. Je ressortais et je leur disais : “Bon, les gars : vous avez cinq minutes… Qu’est-ce que vous avez ?”. On ouvrait alors les pistes et chacun jetait ses idées. Nous avons enregistré deux chansons par jour, aussi simplement. Je n’ai pas l’impression de les avoir dirigés, proprement dit. Les Delano disent que je sais exactement ce que je veux ; je pense qu’ils s’illusionnent un peu. Mais, dès lors que les textes sont là, finis, précis, que les rythmiques sont clairement définies, que le guitare-voix est posé, on a une base sérieuse de travail. En revanche, je savais que je ne voulais pas du Delano Orchestra. Dès le premier jour, je leur ai clairement dit : “Les gars, on est bien d’accord. Je ne veux pas importer dans mon univers les manières de faire du Delano. Vous m’accompagnez strictement, et vous faites du Murat, pas du Delano !”. J’ai passé mon temps à leur rappeler. On est vraiment parti à l’aventure. En entrant en studio, je me disais que ça allait marcher sur cinq ou six chansons et chaque soir, je m’étonnais : “Ben merde, on en a encore bouclées deux aujourd’hui !”. J’avais prévu que ça soit un fiasco total, de tout reprendre à zéro avec d’autres musiciens. Je n’avais pas prévu que ça se précipiterait aussi bien.

Les vingt chansons ont été composées dans la foulée du concert exceptionnel de décembre 2013. Vouliez-vous dès le départ un album aussi géographique, ou plus exactement un album qui dessinerait une géographie si particulière ?

Je ne savais pas au départ, combien cet album serait enraciné. J’avais d’ailleurs proposé à la maison de disques de baptiser l’album “Ici et Là-bas”, de regrouper les chansons sur l’Auvergne d’un côté, et tout le reste de l’autre. C’était tellement idiot que j’ai vite abandonné l’idée. Je ne suis pas scindé en deux. Je ne vois pas pourquoi j’aurais dû en passer par cet exercice assez vain : séparer mes chansons comme on séparerait le bon grain et l’ivraie. Et puis, cette idée, ça puait le processus industriel. L’album a été conçu dans la spontanéité ; il ne fallait pas en passer par un truc trop réfléchi. Au final, l’album est très ancré dans une géographie plus que dans une nature. Car l’Auvergne, ce sont avant tout les Auvergnats. Ce sont les hommes qui font les pays. Pas l’inverse. Dans “Babel”, je parle beaucoup de la vie des paysans, des familles, des villages. C’est à partir – et c’est sans doute mon côté paysan qui parle – des activités humaines et du temps qu’elles nécessitent que le reste se construit et se définit. Je n’ai pas une vision romantique de l’Auvergne, avec ce rapport métaphysique à la nature et aux éléments qui traduiraient nos états d’âme. D’ailleurs, les paysages sont totalement artificiels. Ils sont ce que les hommes en ont faits ou en font. Les changements se lisent manifestement dans les paysages. Mais, au-delà de leur beauté ou de leur laideur, ils sont aussi du passé au présent : des souvenirs d’enfance, des légendes, une histoire occultée… On oublie trop souvent qu’au Moyen-Âge, les Maures, les Arabes, se sont installés dans une bonne partie de l’Auvergne. “Murat”, ça vient de la déformation de “Maure” – je n’ai pas choisi ce nom pour rien. Tout comme “Morand” que l’on retrouve dans Croix-Morand.

Dans la chanson “Le col de Diane”, vous évoquez même le château de Murat-L’Arabe, lieu qui existe réellement.

Oui. Au passage, le Col de Diane est l’ancien nom du Col de la Croix-Morand. Ça pourrait sonner comme un lieu de fiction, mais Murat-L’Arabe existe bel et bien. C’est un petit village d’Auvergne que je connais bien. Il fait partie des lieux les plus symboliques de mon identité. Murat-L’Arabe résume bien ce que je viens de dire : c’est un lieu qui à la fois évoque un passé réel et oublié, et donc une mythologie intime, une fantasmagorie personnelle. Quand on découvre ne serait-ce que le nom “Murat-L’Arabe”, on ne peut que se raconter des histoires. Ça vaut pour moi ; ça doit bien marcher aussi pour le gars qui écoute mes chansons.

La mélancolie est une constante de votre œuvre. Or, à l’écoute de “Babel”, il semble que cette mélancolie se soit muée en lassitude, voire en tristesse.

Possible. C’est peut-être l’effet des va-et-vient entre le passé et le présent. C’est surtout très lié à l’inconfort de notre époque. François Hollande à 13% d’opinion favorable, c’est tout de même la tristesse absolue, la tristesse de la Gauche, la tristesse de l’égalité ! Quand la tristesse devient la passion dominante, quand elle règne sur tous les idéaux, c’est un signe avancé de décomposition de la société. Que reste-il quand il n’y a rien de plus fort que la tristesse ? Quand il n’y a plus rien de plus grand que soi auquel adhérer ? Je ne suis pas un paysan, ni un Américain. Je ne suis pas un bluesman, pas un littérateur, pas un intellectuel. Je ne suis à peu près rien ou du moins, pas grand chose. Je ne suis que ce que mes mains font. Une fois que l’on a compris ça, on peut être serein : on sait que l’on n’a prise sur rien, que tout nous échappe.

La famille, les parents, proches comme éloignés, les voisins du village jalonnent les chansons de “Babel”…

Parce que c’est une des seules choses qui arriment à ce monde, à ce présent. Quand on sait ce que l’on n’est pas, on peut aussi savoir ce que l’on est : un fils, un père, un époux. Mes enfants, ma femme, voilà ce qui rythme vraiment ma vie. Être père, et ça me fait un peu chier de l’admettre, c’est ce qui m’importe le plus. Si on m’avait dit ça il y a vingt ans, j’aurais tiré la gueule, un peu dubitatif. Il y a quarante ans, l’idée de devenir père me dégoutait carrément. C’est l’une des grandes nouveautés de l’époque. Nous n’avons plus de crises de générations ; les parents et les enfants non seulement vivent ensemble, mais peuvent bien s’entendre. C’est un autre signe de la décomposition d’une certaine société. Les gars de ma génération ne travaillaient que très rarement avec les mecs de la génération précédente – question d’esthétique, de rupture, de conformisme. Mais là, ma génération peut travailler avec la génération suivante sans difficultés. Parfois, on peut se sentir mieux avec la génération suivante qu’avec sa propre génération. La mienne est en train de virer “vieux cons”. Les Delano sont, eux, très famille, ce qui est assez étonnant pour des trentenaires. Ce sont un peu les Grateful Dead d’aujourd’hui. Dès qu’il le peut, Alex [Rochon, chanteur du Delano Orchestra] se balade avec sa femme et sa petite. Il a réalisé le clip de “J’ai fréquenté la beauté” qu’il a tourné chez lui, parmi les siens. J’ai d’ailleurs un fils qui a le même âge que les Delano. Ce qui a le don de m’énerver, un peu. Pendant l’enregistrement ou après les concerts, ça m’oblige parfois à me comporter en paternel. Ce qui me fait, il faut bien l’avouer, un peu chier.

Au cœur de “Babel”, il y a deux morceaux de bravoure, deux chansons d’épopée : “Le jour se lève sur Chamablanc” qui ouvre le second disque, et “Mujade Ribe”, qui achève le premier. D’ailleurs, que signifie “Mujade Ribe” ?

C’est du parler auvergnat. Cela signifie : “Voici, l’orage. Le temps mauvais vient”. Cette chanson est directement liée à la maladie d’Alzheimer de mon père. À la fin de sa vie, il avait presque tout oublié. Il ne parlait plus que de clôtures à réparer et de vaches à traire. Sa conversation s’était réduite aux travaux des champs, aux inquiétudes agricoles. Ce qui était assez troublant puisqu’il était Versaillais, qu’il n’a jamais été paysan.

Au milieu de “Le jour se lève sur Chamablanc”, on entend un enregistrement, une archive sonore. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit bien d’une archive, celle des échanges entre la Nasa et les astronautes de la mission Apollo 12, Pete Conrad et Al Bean. Je me souviens bien de ces moments-là et de ces voix, ces sons assez magiques qu’on entendait à la radio. Enfant, la conquête spatiale me fascinait. Envoyer des hommes dans l’espace avait quelque chose d’irréel. C’est une part de naïveté que je ne renie pas. Je trouvais qu’incruster cet échange dans “Le jour se lève sur Chamablanc”, avec le violoncelle, à la fois donnait de l’espace, de la hauteur et renforçait la dimension terrienne de la chanson. L’aventure spatiale, c’est à la fois un de mes souvenirs d’enfance et un moment collectif très populaire. C’était aussi une exigence, une ambition, ce dont manque cruellement notre époque. Sans oublier ces mots qui sonnent étrangement : “Laïka”, “Spoutnik”…

Qui nourrissent l’imaginaire, je suppose…

Oui, et qui conservent une saveur particulière. Comme des braises qui continuent à rougeoyer longtemps après le feu. On sait depuis Shakespeare et Proust que les mots peuvent encapsuler les choses ou leur souvenir. Cette saveur, ces sons, ces images… en fait, ces mots, c’est parfois tout ce qu’il reste après l’évaporation du temps. Les mots sont comme des effluves, une part des anges qui nous ramène dans le passé.

La grande force de “Babel” est de ne pas se contenter de dessiner une géographie intime, à la fois réelle et imaginaire. Sa force, c’est d’articuler, de relier toutes vos identités, toutes les strates qui vous composent. En ça, “Babel” est un grand disque contemporain.

Depuis toutes ces années de composition et de chant, je vis dans un grand écart perpétuel. J’aurais pu me tirer, quand j’étais plus jeune, aux États-Unis. J’en avais envie. Je ne l’ai pas fait et je le regrette parfois. Je voulais être un rocker, un bluesman américain, un cowboy. Je ne le suis pas devenu. Mais, il reste en moi une Amérique. Je vis depuis près de soixante ans dans un état intermédiaire, comme suspendu dans l’espace et le temps. Je suis en fait un harki culturel, écartelé entre Rimbaud et John Lee Hooker. C’est très désagréable ; j’ai parfois l’impression de vivre une double vie. Cela crée une tension, galvanisante et inventive certes, mais très inconfortable.

Pourtant, dans “Babel”, vous arrivez à articuler ces différentes identités, à mêler ces différentes sources : l’ancrage auvergnat, les origines paysannes, les sources poétiques, l’Amérique fantasmée…

Ce n’est pas à moi de le dire. Tout ce que je sais, c’est qu’ayant fait le deuil assez tôt du succès, de l’idée de carrière, d’avenir même dans l’industrie de la musique, je me suis employé à faire du Murat, à composer des chansons comme il me convient de les faire, à ne pas me dérober face à la complexité. Souvent, je pense à Plutarque arrivant de sa Béotie natale en la Rome impériale. Je pense à son regard, à comment ce décalage culturel – celui d’un homme originaire d’une puissance déchue découvrant un monde nouveau – lui a permis d’envisager autrement les choses. C’est le même phénomène qui est en jeu quand je découvre New York ou Nashville. J’essaie de trouver ce point d’équilibre satisfaisant entre la fascination et la critique, entre la culture dominante et la culture dominée. La domination en soi me dégoûte. Tout dans les États-Unis me dégoûte. Pourtant, une partie de sa culture me fascine. Je nourris en son endroit des sentiments très ambivalents, peut-être mêmes contradictoires. Prenez Philip Roth ou James Salter. Ce sont des auteurs brillants, pourtant je trouve leur œuvre vulgaire. Elle pue le programme ; c’est trop bon pour être honnête. Faulkner, c’est certes imparfait, ça n’est pas tiré au cordeau, mais au moins c’est inattendu, imprévisible, vivant en somme ! Pareil pour Bob Dylan. C’est l’un des chanteurs les plus malhonnêtes qui soient. Ceux qui pensent qu’il est le chantre des États-Unis, du réel de l’Amérique, se foutent le doigt dans l’œil. Il ne chante pas les gens ni les paysages ; il chante des images.

À propos de porosité, on peut parfois être étonné de ce que vous avez obtenu du Delano Orchestra, qui groove incroyablement, notamment sur “Le jour se lève sur Chamablanc” et sur “Chant soviet”.

Je trouve aussi qu’ils groovent incroyablement. Je leur ai demandé de groover. Quand pendant l’enregistrement, je leur disais qu’ils y arrivaient, ils pensaient que je me foutais de leur gueule ! C’est vrai que ça n’était pas dans les habitudes de Christophe [Pie, à la batterie] et Mathieu [Lopez, à la basse]. Pareil pour Alex [Rochon]. Sur “Blues du cygne”, il nous a sorti de nulle part, un riff incroyable. Et quand il est sur scène, il s’éclate à le jouer à fond. On le charrie ; on l’a surnommé Steve Cropper – comme le guitariste d’Otis Redding. C’est une de mes satisfactions sur cet album : les voir s’abandonner sur scène. Je n’ai eu de cesse de leur dire en studio : “Il n’y a pas de mal à bouger ! N’ayez pas peur de groover !”. Ça les a, je crois, assez surpris. Ouais, le Delano Orchestra peut être très Philadelphia soul !

Les avez-vous convaincus d’écrire en français, de mettre en musique des chansons en français ?

J’insiste lourdement pour qu’Alexandre [Rochon] se mette à écrire en français ou qu’il sorte ses textes en français de leur cachette – je peux me permettre de l’emmerder avec ça ; il est devenu comme une sorte de petit frère tardif. C’est tout de même ahurissant la défiance que cette génération a à l’égard de sa langue maternelle – on se demande bien ce qu’elle a pu lui faire, maman, d’ailleurs. C’est de l’ordre du tabou sexuel. À croire que cette langue incroyable est vouée aux poubelles de l’histoire. Pareil pour Morgane Imbeaud [chanteuse du groupe Cocoon, choriste sur “Babel”]. Elle n’a pas peur de participer à des discussions de mecs, à la finesse toute relative, mais quand on lui demande quand elle se mettra à écrire en français, elle devient toute chichiteuse. Et ce n’est ni une question de talent ou de connaissance. Il y a un verrou à faire sauter. Parce qu’avec cette défiance, on risque la double peine : l’appauvrissement de notre langue et l’adoption d’un anglais international, réduit à 500 mots, qui est déjà une soupe infecte. Bref, à ce rythme-là, on marche sur le chemin de l’esclavage.

www.jlmurat.com

Texte : Sylvain Dépée

Photos : Julien Mignot, Jean-Louis Murat